.

. Après

Jayavarman VII et le Bayon, plus un roi, plus un temple ne méritent d'être notés

dans Angkor. En fait la capitale vit toujours; rien n'est changé en apparence.

Les textes chinois, Tcheou Ta-kouan, voyageur célèbre qui visita le Cambodge

en 1295, nous la décrivent encore comme la cité la plus riche, Son roi comme

le souverain le plus puissant des mers du sud. Jusqu'en 1430 les rois khmers

continueront de régner dans Angkor; de savants brahmanes d 'y disserter en

sanscrit; les jeunes et avides princes thaïs de la prendre comme modèle, en

attendant de pouvoir s'en emparer complètement. Mais ce sont des fantômes qui

commandent un automate.

Avec

Jayavarman VII, en dépit de ses tentatives frénétiques, le roi-dieu

hindouiste est mort et n'est pas ressuscité sous une forme bouddhique. Plus un

seul temple-montagne ne sera élevé après 1200. Le sivaïsme se maintiendra à

la cour du Cambodge, qui fut un de ses derniers refuges comme Bali après que

Java eut été recouvert par l'Islam. On verra, bien plus! des brahmanes venir

des Indes attirés par ce foyer glorieux. Seulement la coupure est totale entre

ces survivants et le peuple cambodgien désormais rallié au bouddhisme du Petit

Véhicule - ou mieux theravada, pour préciser la tradition cinghalaise qui

triompha en Asie du Sud-Est. Nous avons suffisamment dégagé les relations de réciprocité

qui s'étaient établies entre le peuple et le roi dans le système angkorien

pour comprendre que, la foi disparue, l'organisation ne pouvait plus survivre.

Bien qu'ils en aient eu très probablement les moyens matériels les derniers

rois d'Angkor n'élevèrent aucun monument consacrant leur pouvoir de rois-dieux

: plus personne, à commencer par eux, n'y croyait. Ils ne consacrèrent

même pas de temple à leur culte funéraire: ils n'osèrent plus. D'ailleurs

ils se ralliaient eux-mêmes de plus en plus souvent au bouddhisme. Un fait le

prouve: le sanscrit disparaît dans les inscriptions pour être remplacé par le

pali, langue véhicule du bouddhisme theravada : la dernière inscription

sanscrite d'Angkor est de 1327; la première en pali date de 1309: entre ces

deux dates, le sort de l'hindouisme est consommé, avec lui les structures

sociales qu'il supportait.

Quant à l'économie du pays elle se dégradait dangereusement. Un système hydraulique tel que celui d'Angkor nécessite un entretien et un développement Constants, sinon il s'envase et se bloque. Avec l'affaiblissement du pouvoir royal seul capable de gérer ce gigantesque écheveau, le pays courait à la ruine. Un moment il survécut en cultivant sans irrigation. Mais la production se trouva réduite considérablement et en tout cas devint certainement insuffisante pour une population aussi dense que celle d'Angkor. La chute démographique s'amorçait automatiquement et devait se précipiter même si n'étaient pas survenues les guerres et les déportations massives infligées par les Thaïs. Et de plus sur les eaux stagnantes des lacs et des canaux, le redoutable anophèle pullula, alors qu'il ne pouvait vivre dans les eaux courantes. Supposer que la malaria fut une des endémies qui aggravèrent encore la chute d'Angkor est assez légitime quand on constate que, jusqu'à nos jours, la région de Siemreap est une des plus impaludées du Cambodge. Pire: un sol qui n'est plus régénéré chaque année par les limons des eaux d'irrigation s'appauvrit irrémédiablement. Fondé dans un désert par l'énergie humaine, Angkor retourna au désert lorsque cette volonté faiblit: la savane recouvrit ce qui avait été le pays le mieux cultivé de l'Indochine.

Le

processus était irréversible: pour avoir trop demandé à leur sol avec leur

système prodigieusement habile mais purement artificiel,les Khmers l'ont tué

sans retour. Le pointage des temples et des ouvrages hydrauliques angkoriens

recouvre exactement la carte des zones inhabitées du Cambodge moderne. Pour

survivre les Cambodgiens durent revenir vers les provinces du Centre et du Sud

du pays, où du moins coulait le Mékong.

C'est-à-dire

qu'ils réoccupèrent les anciens territoires du Tchen-la et du Fou-nan, qui

n'avaient pas été exploités selon les techniques angkoriennes. La carte des

sites préangkoriens est exactement celle de l'habitat contemporain. Alors que

la société angkorienne avait réussi le miracle d'utiliser les zones les plus

favorables, mais les plus difficiles, la société postangkorienne - tout comme

la société préangkorienne - se contenta d'une modeste économie de

subsistance. Similairement elle s'émietta socialement et politiquement: étrange

et fascinant retour de l'évolution humaine.

Surtout,

la mort d'Angkor fut précipitée par les assauts dévastateurs des Thaïs.

Ramadhipati,

le fondateur d ' Ayutthaya, prend la ville en 1353 et la vide de ses richesses -

emmenant jusqu'au ballet royal. Puis il la brûle et met sur le trône du

Cambodge un de ses fils. Les Khmers s'étant ressaisis, Ramesuen recommence vers

1385. En vain les rois cambodgiens se fortifient-ils dans le palais royal et

l'enceinte du Baphuon qu'ils entourent d'un formidable rempart de terre, dernier

carré héroïque au cœur de l'antique cité. Paramaraja II du Siam reprend la

ville et brûle ce qui en restait - 1431. Les Cambodgiens abandonnèrent alors

Angkor. Ils laissaient à la forêt les grands corps de pierre dont l'âme, déjà,

était morte depuis deux siècles et demi.

7.1

LES SURVIVANCES DE L'ART ANGKORIEN

Nous

avons dit pourquoi aucun monument selon l'ancienne conception angkorienne ne fut

élevé après Jayavarman VII; les reliefs tardifs du Bayon ou Mangalartha,

minuscule sanctuaire dédié en 1295 à un brahmane favori des rois, ne méritent

guère que l'on s'y arrête. L'art a été la première manifestation de la

civilisation angkorienne qui disparut.

Cela s'entend de l'art royal hindouiste expression de l'univers. Bien entendu la tradition plastique élaborée à Angkor ne mourut pas pour autant: elle fut mise au service de la nouvelle religion, le bouddhisme theravada. Malheureusement nous ne connaissons à peu près rien de ce transfert car on abandonna également l'usage de la pierre, et les édifices en bois qui s'imposèrent à partir du XIIIe siècle n'ont pas résisté aux destructions successives de la ville; le climat, de toute façon, en aurait eu raison. Il ne nous reste donc de cette période que quelques terrasses en pierre qui servaient de soubassement à des pavillons en bois, et des bouddhas de grès, encore mal étudiés. On regrettera d'autant plus cette lacune qu'il serait fascinant de suivre l'adaptation de la plastique à une expression nouvelle de la société.

Nous

constatons seulement, grâce aux quelques jalons dont nous disposons, le

triomphe des types iconographiques inspirés de l'art du Dvaravati et introduits

à Angkor par le style du Bayon. Le plus caractéristique est le Bouddha méditant

abrité par le naga, dont on connaît plusieurs exemples très beaux, échelonnés

à peu près durant la seconde moitié du XlIIe siècle. Les traits du style du

Bayon sont toujours reconnaissables, quoique accentués: chevelure de petites

boucles disposées en quinconce; nez aquilin; yeux baissés; tracé sinueux des

paupières; sourire énigmatique (Bouddha

méditant abrité par le Naga. Trouvé au Bayon, Angkor Thom, Angkor. Art Khmer

: style post-bayon : seconde moitié du XIIIe siècle. Grès; 0.93m. Musée

National de Phnom Penh) .

.

Mais

pour les statues également on va utiliser le bois de plus en plus souvent, qui

n'a pas résisté. Et nous Commençons avec le XIVe siècle de nous enfoncer

dans l'obscurité des temps sans pierres.

7.2

LE CAMBODGE POST-ANGKORIEN

Les

rois cambodgiens abandonnèrent Angkor définitivement ruiné par la grandeur de

leurs ancêtres et les assauts des Thaïs pour se replier au cœur géographique

du pays moderne, les Quatre-Bras du Mékong. Ce geste les sauva. Les Thaïs n'étaient

tout de même pas assez puissants pour les poursuivre au-delà de ce désert

qu'ils avaient créé en rasant l'organisation khmère de Phimai à Angkor. Le

Champa résistait toujours et les Vietnamiens n'avaient pas encore pris pied en

Cochinchine. Les deux peuples conquérants descendus du Nord ne réaliseront

leurs bonds ultimes que trois siècles plus tard. Dernier répit pour les

Cambodgiens. Les rois s'installèrent d'abord à Phnom Penh - fondée en 1434-

puis à Srei Santhor; ils régnèrent dans cette dernière capitale jusqu'en

1505.

Il

ne faut pas croire qu'ils perdirent tout de leur puissance. Un souverain comme

Ang Chan - vers 1505 - 1556, - qui tenait sa cour à Lovêk, fut capable de

reconquérir un moment la région d'Angkor et le plateau de Korat sur les

Siamois. Son fils Barom Reachea I er – 1556 - 1576 - se réinstalla même

quelque temps à Angkor. Il restaura Angkor Vat et fit peut-être exécuter des

reliefs sur certains des panneaux inachevés lors de la construction du temple.

C'est en venant à sa cour que les premiers Européens, des franciscains

portugais, virent ce monument et Angkor Thom, dont ils laissèrent des

descriptions émerveillées. Mais - grâce aux leçons reçues des Khmers - les

Siamois ne cessaient de se développer et de s'étendre. En 1593 ils rasèrent

Lovêk. Les rois cambodgiens, installés désormais à Oudong, ne furent plus

que leurs vassaux jusqu'à ce que, au début du XIXe siècle, le Siam domine

pratiquement le Cambodge à l'ouest du Mékong.

Ce pays qui se replie sur lui-même est, en opposition apparente avec cette contraction géographique, une nation désagrégée. Sept siècles de centralisation angkorienne l'ont brassé et homogénéisé comme nul autre peuple d'Asie : la langue, l'écriture, le droit, l'organisation sociale et administrative, la religion, sont rigoureusement uniformes. Mais cette identité est le seul lien qui unisse les Cambodgiens. Sous les maîtres d'Angkor il n'y avait rien que le roi-dieu et le peuple. La cour a disparu; le roi n'est plus un dieu. et il est fort peu roi.

L'aristocratie

a sombré avec l'ordre brahmanique. La famille royale, minée par les soupçons

et les jalousies, ne saurait la remplacer dans les courts laps de temps que lui

laissent les usurpations innombrables. Reste le peuple, non plus enserré dans

une économie quasi socialiste et unitaire mais livré à lui-même, chaque

individu subsistant sur un lopin de terre qu'il cultive seul, sans aucune

intervention de l'État. Il y a tant de terre libre, d'ailleurs, dans ce pays dépeuplé

que lorsqu'un secteur est épuisé il suffit de se déplacer. La propriété

privée n'existait pas du temps d'Angkor. Elle n'a pas davantage de raison d'être

maintenant. De nos jours encore un village cambodgien émigre pour un rien et la

terre est à qui la cultive. Partout règne le bouddhisme. Aux yeux du peuple le

Bouddha n'est qu'un nouveau dieu qu'on implore afin d'obtenir des pluies, mais

non plus l'égide d'un roi qui le représente sur terre. En aucune façon il

n'est donc identifié à un système politique et social. Les moines, de plus en

plus nombreux, tolèrent en souriant ces cultes, idolâtres du strict point de

vue orthodoxe, parce qu'ils en vivent et qu'eux-mêmes n'ont que faire d'un

ordre terrestre qu'ils ont voulu fuir en prenant le froc. Le roi est unfidèle

parmi d'autres de la bonzerie et non plus le chef d'un clergé détenteur sous

lui de la science et du pouvoir. Pourtant la pagode du village constitue encore

la dernière cellule de civilisation et le seul élément de structure sociale

qui subsiste dans ce vide total. Tous les hommes y passent quelques mois ou

quelques années sous la robe jaune, apprenant à lire et à écrire, à

sculpter et à peindre afin de dresser la plus belle demeure possible à la

statue de Gautama. L'art s'y réugie, mais lui aussi fragmenté à l'échelle

des individus.

Le

pays s'assoupit dans ce renoncement souriant. Malheureusement sa désagrégation

allait en faire la plus soumise des victimes.

7.2.1

L'art cambodgien bouddhique

Bien

que limité ainsi à la pagode, l'art cambodgien resta d'une qualité

exceptionnelle tant le génie d'Angkor avait été puissant et avait imprégné

le dernier de ses sujets. Jusqu'à l'orée du X Xe siècle les Cambodgiens

demeureront capables de mettre de la beauté dans le moindre objet, une

faucille, une cuiller à riz, un bol à aumône. Au moins sur ce plan le pays

recueillait un héritage qui estompait les excès d'Angkor .

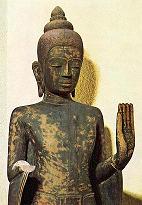

Malheureusement

nous ne possédons presque aucune pièce pour la période qui s'étend du XVe au

XVllle siècle, le bois utilisé alors exclusivement n'ayant pas résisté au

climat et aux insectes. Nous connaissons seulement quelques statues bouddhiques

trouvées à Angkor Vat, devenu après sa réoccupation temporaire par les rois

au XVIe siècle un monastère theravada célèbre dans toute l'Indochine, où

l'on venait en pèlerinage de fort loin. La plupart sont des bouddhas debout,

les mains tendues devant le buste, selon le type du Dvaravati qui semble avoir

dominé toute cette période (Bouddha

témoignant son absence de crainte. Trouvé à Angkor Vat, Angkor. Art

Cambodgien : peut-être XVe siècle ? Bois doré et enluminé; 0.37m. Dépôt de

la Conservation d'Angkor) . La beauté de certaines de ces pièces est émouvante,

et comme affinée par la technique. Toute expression anatomique a disparu au

profit d'une ligne dépouillée à l'extrême. Même le vêtement est fondu avec

le corps, laissant seuls le visage, les mains. Il n'est pas impossible que les

plus beaux exemplaires datent du XVe siècle. Ce seront d'ailleurs les dernières

créations de cette école. Peu à peu s'impose le Bouddha dans la même posture

mais paré de lourds bijoux et de vêtements aux arabesques délicates, rehaussés

de dorure et de fragments miroitants. Ce «Bouddha paré» n'est pas sans qualités

avec son mystère d'icône byzantine dans des scintillements d'or et de

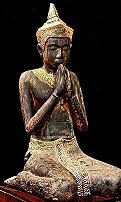

pierreries. A cette veine on rattache par les détails du vêtement une pièce

exceptionnelle proVenant également d'Angkor Vat, et qui pourrait remonter au

XVIe siècle. C'est un personnage en adoration devant le Bouddha, très

probablement une statue votive (Personnage en

adoration devant bouddha. Trouvé à Angkor Vat, Angkor. Probablement statue

votive. Art Cambodgien : peut-être XVIe siècle ? Bois doré et incrusté;

0.92m. Musée National de Phnom Penh)

. La beauté de certaines de ces pièces est émouvante,

et comme affinée par la technique. Toute expression anatomique a disparu au

profit d'une ligne dépouillée à l'extrême. Même le vêtement est fondu avec

le corps, laissant seuls le visage, les mains. Il n'est pas impossible que les

plus beaux exemplaires datent du XVe siècle. Ce seront d'ailleurs les dernières

créations de cette école. Peu à peu s'impose le Bouddha dans la même posture

mais paré de lourds bijoux et de vêtements aux arabesques délicates, rehaussés

de dorure et de fragments miroitants. Ce «Bouddha paré» n'est pas sans qualités

avec son mystère d'icône byzantine dans des scintillements d'or et de

pierreries. A cette veine on rattache par les détails du vêtement une pièce

exceptionnelle proVenant également d'Angkor Vat, et qui pourrait remonter au

XVIe siècle. C'est un personnage en adoration devant le Bouddha, très

probablement une statue votive (Personnage en

adoration devant bouddha. Trouvé à Angkor Vat, Angkor. Probablement statue

votive. Art Cambodgien : peut-être XVIe siècle ? Bois doré et incrusté;

0.92m. Musée National de Phnom Penh) . Les personnages-orants remontent à Angkor et même

peut-être plus haut encore dans l'art khmer. Le visage est d'une douceur

exquise, Comme le geste des mains. Nous voyons ici, à la perfection, l'esprit

du bouddhisme de renoncement qui imprègne désormais le pays.

. Les personnages-orants remontent à Angkor et même

peut-être plus haut encore dans l'art khmer. Le visage est d'une douceur

exquise, Comme le geste des mains. Nous voyons ici, à la perfection, l'esprit

du bouddhisme de renoncement qui imprègne désormais le pays.

Ces

quelques oeuvres suffisent à montrer que l'art du Cambodge ne déméritait

nullement et demeurait le plus vigoureux et le plus raffiné de la péninsule.

On a beaucoup prôné l'art thaï, le posant en héritier d'Angkor . La

comparaison entre les deux pièces ici illustrées et le plus beau des bouddhas

thais suffit à faire justice de cette prétention, qui ne repose que sur notre

ignorance des créations cambodgiennes.

Les

statues thaies ont pour mérite essentiel d'être nombreuses parce que le plus

souvent en bronze durable. Mais il faut les remettre à leur véritable rang:

celui d'une imagerie pieuse autant que prolifique.

Hélas:

le Siam l'emportait politiquement et à partir du XVIIe siècle ses conventions

plastiques gagneront à la suite, s'infiltrant puis s'imposant dans les pagodes

cambodgiennes. L'art khmer, cette fois, ne se relèvera pas de cette ultime

destruction.

Nous

avons vu que Suryavarman II domina le Champa à partir de 1128.

Mais

le roi Jaya Harivarman 1er- 1147-1166- reconquit son indépendance. Ses

fondations à Mi-son et au Po Nagar de Nha-trang attestent un renouveau

correspondant. Les Chams purent même prendre leur revanche avec Jaya

Indravarman - 1167-1190- en brûlant Angkor -1177. La réaction khmère survint

sous Jayavarman VII, qui domina le Champa jusque vers 1220. Malheureusement

cette «guerre de Cent Ans», que l'on pourrait qualifier de fratricide entre

deux États indianisés, affaiblissait l'un et l'autre tandis que leurs

adversaires mortels, les Thaïs et les Vietnamiens, forgeaient tranquillement

leurs armes. Moins puissants, placés directement au débouché de leurs ennemis

et minés par une colonisation directe, les Chams n'eurent même pas la chance

de survivre quelques siècles comme le Cambodge. Ils disparurent purement et

simplement. Dès 1225 avec la nouvelle dynastie des Tran, les Vietnamiens

reprennent l'offensive. En 1283 autre adversaire: les Mongols de Kubilaï

ravagent les rives chames car ce pays avait osé leur refuser le vasselage.

C'est à cette occasion que Marco Polo en tendit parler du loin tain royaume

dont il longea les côtes sur le chemin du retour en 1285. Cependant les

Vietnamiens poursuivaient leur inexorable poussée vers le Sud. En 1306 ils sont

maîtres de toutes les terres au nord du col des Nuages. A partir de 1313 ils ne

tolèrent plus que des marionnettes sur le trône de Vijaya. Seul Che Bong Nga -

1360-1390- résista un moment en s'appuyant sur la dynastie des Ming qui venait

de prendre le pouvoir et menaçait le Vietnam. Il réussit même à piller

Hanoi. Ses successeurs ne purent pas même protéger leur territoire. En 1471

Vijaya est conquise et le Champa cesse d'exister en tant que nation. Quelques

noyaux déjà pénétrés par l'Islam végétèrent au sud du Cap Varella jusqu'à

ce que les Vietnamiens, dépassant celui-ci, effacent jusqu'au nom de Champa.

Après

la longue période de transition qui suivit le style de Mi-son A l et qui

correspond à l'affaiblissement des rois chams dominés par Angkor, un style très

caractéristique se forme durant les premières années du XII e siècle.

Les

indices sont suffisamment nombreux pour qu'on l'attribue à l'influence d'Angkor

Vat. Les tours d'Argent, Hung-thanh, Mi-son G I, dans cet ordre, illustrent la

première phase de cette évolution, qui peut se placer sous le règne de

Harivarman V - 1113-1139 - puis de Jaya Harivarman 1er- l 147-1166.

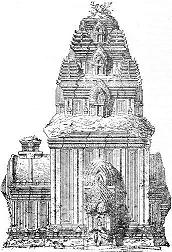

Résurrection toute

relative, il est vrai. Après le raffinement savant des lignes de Mi-son A l la

tour chame, par appauvrissements successifs, va devenir une simple masse cubique

sans aucun caractère. Aux tours d'Argent les arcatures, multipliées par

ressauts successifs, ont la forme d'un fer de lance (Façade

Nord de la tour principale du groupe des Tours d'Argent, Binh-dinh, centre

Vietnam. Art Cham; style de Binh-dinh; début du XIIe siècle) . A Hung-thanh les faux étages

de couronnement sont multipliés et diminués à la fois pour obtenir une courbe

continue imitant manifestement la silhouette si caractéristique des tours

ogivales d'Angkor Vat. L'évolution se poursuit à Thap-mam et aux tours d 'ivoire,

qui sont probablement des premières années du XIlle siècle car on y trouve

des linteaux copiés sur ceux de la fin du style du Bayon. Enfin, vers le milieu

et la fin du XIIIe on peut situer Thua-thien, les tours de cuivre et les tours

d'Or (Binh-dinh), qui achèvent de dégénérer. Les murs sont maintenant rythmés

par cinq pilastres, en général, et les moulures entre ceux-ci se développent.

Au-dessus des arcatures majeures on ajoute des arcatures supplémentaires sur le

corps principal de la tour simulant de faux étages. La guirlande sous corniche

disparaît, souvent remplacée par des frises décorées d'animaux. Les réductions

d'édifices ornant ces corniches sont démesurément développées dans les

parties supérieures, au point d' évoquer d'énormes cham pignons proliférant

de façon quelque peu fantastique. Les motifs d'angle sont de plus en plus

stylisés pour devenir des crochets de pierre fichés dans la tour. Le décor

est dominé par un élément dit «motif de Thap-mam», qui ressemble à une

coquille d'escargot prolongée par un crochet, stade ultime de la stylisation du

feuillage. On trouve aussi un motif des plus caractéristiques: une frise de «seins

de femme», en réalité là encore stylisation poussée jusqu'à la déformation

du bouton de lotus.

. A Hung-thanh les faux étages

de couronnement sont multipliés et diminués à la fois pour obtenir une courbe

continue imitant manifestement la silhouette si caractéristique des tours

ogivales d'Angkor Vat. L'évolution se poursuit à Thap-mam et aux tours d 'ivoire,

qui sont probablement des premières années du XIlle siècle car on y trouve

des linteaux copiés sur ceux de la fin du style du Bayon. Enfin, vers le milieu

et la fin du XIIIe on peut situer Thua-thien, les tours de cuivre et les tours

d'Or (Binh-dinh), qui achèvent de dégénérer. Les murs sont maintenant rythmés

par cinq pilastres, en général, et les moulures entre ceux-ci se développent.

Au-dessus des arcatures majeures on ajoute des arcatures supplémentaires sur le

corps principal de la tour simulant de faux étages. La guirlande sous corniche

disparaît, souvent remplacée par des frises décorées d'animaux. Les réductions

d'édifices ornant ces corniches sont démesurément développées dans les

parties supérieures, au point d' évoquer d'énormes cham pignons proliférant

de façon quelque peu fantastique. Les motifs d'angle sont de plus en plus

stylisés pour devenir des crochets de pierre fichés dans la tour. Le décor

est dominé par un élément dit «motif de Thap-mam», qui ressemble à une

coquille d'escargot prolongée par un crochet, stade ultime de la stylisation du

feuillage. On trouve aussi un motif des plus caractéristiques: une frise de «seins

de femme», en réalité là encore stylisation poussée jusqu'à la déformation

du bouton de lotus.

La

sculpture de cette période bien connue par les nombreuses découvertes de

Thap-mam, marque aussi une fâcheuse décadence depuis le piédestal de Trakieu

et n'est pas même sauvée par l'imitation maladroite de l'art khmer. Seuls

quelques reliefs comme ceux des tours d'Argent sont d'une grâce souriante et

tranquille (Tours d'Argent, Binh-dinh,

centre Vietnam. Relief montrant des adoratrices. Art Cham; style de Binh-dinh :

1ère moitié du XIIe siècle. Grès; 0.83m. Musée de Tourane) . Ailleurs les bijoux multipliés à profusion, le décor desséché

ne sont pas des plus heureux.

. Ailleurs les bijoux multipliés à profusion, le décor desséché

ne sont pas des plus heureux.

Les

visages se reconnaissent à leurs yeux bordés à la partie inférieure d'un

trait horizontal, leurs bouches sèches, leurs larges arcades sourcilières en

relief. La coiffure est en général une sorte de tiare aux étages multiples.

Le

rebord et le pan antérieurs du vêtement reflètent souvent les modes khmères.

Seuls les animaux fantastiques trouvés à Thap-mam méritent d'être signalés

pour leur mouvement et leur sens de la grandeur .

A

partir du XIVe siècle et avec la dislocation du pouvoir royal, la décadence de

l'art cham se précipite. Triste conséquence du sort du pays, et au contraire

de la plupart des arts qui périssent par excès de virtuosité, il meurt par

dessèchement. Mi-son est aux mains des Vietnamiens et les derniers temples s'élèvent

dans le Sud du pays. Po Klaung Garai, peut-être des dernières années du Xllle

siècle, accuse déjà le vieillissement du style du Binh-dinh (Façade

Sud du sanctuaire de Po Klaung Garai, Binh-dinh, centre Vietnam. Art Cham; style

de Binh-dinh; fin du XIIIe siècle) . La tour sud du

Po Nagar de Nha-trang, Yang Prong, Yang Mum, enfin Po Romé - qui serait

traditionnellement du XVII e siècle et qui est en tout cas le dernier édifice

cham, - marquent les étapes de la désintégration finale.

. La tour sud du

Po Nagar de Nha-trang, Yang Prong, Yang Mum, enfin Po Romé - qui serait

traditionnellement du XVII e siècle et qui est en tout cas le dernier édifice

cham, - marquent les étapes de la désintégration finale.

Il

est inutile désormais d'analyser en détailles éléments typiques que nous

avons choisi de suivre afin de dégager un fil conducteur. D'ailleurs ils

disparaissent presque tous, ainsi les pilastres, le décor des panneaux de mur,

la guirlande, la colonnette. Quant à ceux qui subsistent ils sont parvenus à

un degré de schématisation tel que plus rien n'y transparaît de la fonction

primitive ou de l'origine plastique.

La tour-sanctuaire illustre le processus en accusant jusqu'à l'absurde certains traits pour aboutir à un entassement d'éléments incohérents.

De Po Klaung Garai, qui avec son avant-corps très développé et la silhouette de sa tour reflète encore les modèles khmers, à Po Romé le chemin est parcouru: ce dernier monument n'est plus constitué que de quatre cubes de brique entassés les uns sur les autres, hérissés d'énormes bornes - stade ultime des réductions d'édifices décorant les corniches -et de minuscules niches maladroitement plaquées sur sa façade.

Pourtant un domaine offre un intérêt certain: celui de la sculpture. Les bras et les jambes des statues sont réunis puis fondus en un bloc géométrique d'où émerge seulement le tronc surmonté d'un visage. Bientôt il ne reste qu'un panneau découpé en forme de stèle, gravé d'une coiffure et d'un visage; puis, finalement, une stèle unie avec une bordure esquissant vaguement au sommet le dessin d'une tiare, et deux flocons nuageux représentant des yeux.

Par un extraordinaire cheminement rétrograde la statuaire est ainsi revenue à la pierre dressée dont elle était née quinze cents ans auparavant.

Au

contraire de l'art angkorien qui put transmettre son expérience à l'art

cambodgien bouddhique, l'art cham n'eut pas la chance de se greffer sur une pensée

nouvelle pour refleurir. Comme les Vietnamiens étaient alors eux-mêmes enfermés

et desséchés dans leur étroit horizon plastique, ils n'en ont rien appris et

n'en ont rien gardé. Les Thaïs, eux, surent au moins se mettre à l'école

d'Angkor . Il fut seulement accordé à l'art cham de mourir de lui-même. A ce

titre, il offre un exemple rare, et particulièrement intéressant à

l'historien de l'art.

Quelque

chose en fut sauvé pourtant. Fuyant les Vietnamiens les derniers rois chams se

réfugièrent chez leurs cousins pauvres de la montagne, les Jarai, les Rhadé

des hauts plateaux indochinois. Jusqu'à nos jours ceux-ci ont jalousement gardé

dans des cases spécialement aménagées à cet effet, les trésors des rois

chams, hétéroclites collections de vêtements vietnamiens, d'argenterie et de

bijoux chams qui ne sont pas sans quelque pathétique. Lorsque l'on étudiera

l'esthétique de ces populations montagnardes, il faudra garder à l'esprit les

modèles qu'elles eurent ainsi sous les yeux.

Avec les Chams disparaît d'Indochine le dernier reflet de l'hindouisme.

Arrêtons-nous sur cette fin. Dans l'ensemble formidable de l'expansion indienne on insiste toujours en premier lieu sur le bouddhisme. Que celui-ci ait joué un rôle essentiel, qu'il ait seul survécu jusqu'à nos jours, cela est bien certain. Mais fut-il prépondérant au début, et a-t-il été vraiment le ressort de ces peuples ? Certainement pas jusqu'au X Ille siècle.

C'est l'hindouisme qui anima les grands États de l'Asie indianisée et fit fleurir les arts les plus originaux et les plus riches. Hormis les Sailendra et Borobudur, et mis à part l'épisode si particulier à tous égards de Jayavarman VII, le bouddhisme du Grand ou du Petit Véhicule resta à l'arrière-plan, de même qu'en Chine où il ne constitua jamais qu'un courant secondaire de l'art. Après l'effondrement des sociétés hindouistes sous les coups des peuples du Nord ou de l'Islam, le bouddhisme du Petit Véhicule offrit ses consolations à des hommes qui avaient déjà perdu le goût de vivre. S'il est vrai que les circonstances politiques lui étaient beaucoup plus défavorables, encore qu'il devint l'art officiel de la puissance nouvelle des Thaïs, on ne peut dire qu'il suscita des oeuvres parmi les plus grandes. Ailleurs, au Champa, en Insulinde, il ne survécut même pas.

Il convient donc d'accorder à l'hindouisme et tout spécialement au sivaïsme, un mérite éclatant. C'est à lui que nous devons les sociétés les plus brillamment créatrices. Ses titres à notre reconnaissance sont Angkor, Mi-son, Prambanan. . . C'est évidemment parce qu'il comprenait, harmonieusement imbriqués, une explication de l'univers, remarquable, et un système social, efficace. Inversement le bouddhisme, par nature même, poussait l'homme à se libérer de sa condition d'homme en commençant par celle d'individu social. Son échec aux Indes, son effacement en Inde extérieure s'expliquent ainsi.